我於1971年初次接觸攝影,當時19歲,翌年我便開始拍攝F1賽事。我受到好幾位Magnum攝影師的影響,包括Henri Cartier-Bresson和Eugene Smith等,其新聞攝影角度成為了我的發展方向,當中涉及一個理念:讓照片講故事。秘訣是令自己消失、隱形,遠離虛榮,以充滿感情的影像,反映主角的真實一面。1969年,我初次拍攝一級方程式,從那天起,我便決定以此為生命中的重要一部分。

那時,我可與車手或車隊經理促膝長談,我亦可自由出入維修區,看著車手返回維修站、調整賽車,並重新回到賽道,一邊細聽哥連卓文、古傑或拉米雷斯與車隊人員、車手和其他人談話。那種氣氛是輕鬆、親切和相對上頗開放的。如我看見史釗活與司維特溜進維修站後,知道他們在談論更改齒比或交換賽道新資訊,我不會上前打擾,但仍可聽見他們的對話,記下來作為發展新攝影角度的基礎,或找他們談論的車手,了解他所遇到的問題,以及他的實際情緒反應。重點是,我可直接聽到、嗅到、反應、拍攝及發問,全情投入那氣氛中。車隊人員會把你看作大家庭的其中一員,認為你在享受自己愛做的工作,就如他們享受賽車一樣。

我選擇了「人」而非「機器」,是因為我想以完全不同的角度記錄F1賽車:展現F1車手所面對的精神和情緒壓力,新技術、新車手每年湧現,賽例亦不斷演變,但仍致力造出更快的時間,承受控制更大馬力賽車的壓力,亦要應付車隊政治,犧牲一切確保自己的車手席位,還要面對長伴左右的致命意外威脅。沒有一種運動,甚至可說沒有任何事情,會對「人」構成如此極端的緊張和壓力,而「與主角同行」正是真正攝影記者的天職。

無疑,我確有機會與他們交談,但我選擇尊重他們的寶貴時間和履行對車手及車隊的責任。有時候我會坐下來與他們對談幾分鐘,有時只交換一個會意的點頭或眼色,可以這樣說,相處一段時間後,雙方會發展出默契。

我從羅達的機械師古傑身上獲益良多,而且終生受用。他是一個天才,性格開朗,全情投入協助羅達造出更快的時間。他讓我從行內人的角度看F1,助我走在其他人之先。

不過,絕大部分時間我都只是「牆上的蒼蠅」,我不說話,只作記錄。大多數人都不察覺我的存在,但我的照片卻完全反映現實,充滿情感和附帶精彩故事,這就是我的攝影方式。

對於現場發生的事情與每張照片背後的故事,我仍記憶猶新,當中三件軼事印象最為深刻。

第一件發生在1977年,當時我有一些照片想交給羅達,那是在上一賽季拍攝的。我和古傑是要好的朋友,而他最喜歡惡作劇。我提出想找羅達,他笑一笑,堅持我要到車屋親手交給他,他幾乎把我推上樓梯。我走進車屋,看見羅達、魯特曼和科傑里在內,他們正在開秘密會議,對我這外人投以兇狠的眼神。我點點頭,放下照片,急不及待便離開了。走下樓梯遇上古傑,我破口而出:「你怎可這樣做?我不應該在那裡。我從來沒感受過這種冰冷的感覺。」他眨眨眼睛,說:「現在你明白當法拉利車手是甚麼一回事吧。」然後他告訴我,法拉利當場解僱了他,因為他要和羅達轉投百拉咸車隊。

事隔一星期後,我在前往Mosport的途中聽說羅達已退出法拉利車隊,其位置將由韋倫諾夫取代。我打從太平洋方程式已很欣賞韋倫諾夫,故希望拍到他初到法拉利車隊的照片,但事情沒有那麼順利,因為車隊在周五舉行的練習賽前,禁止所有攝影記者進入法拉利維修區。我想起法拉利區後的舊牆壁有一些裂縫,我走到維修區外繞了個圈,找到最大的裂縫,裝上變焦鏡頭靜心等待。車隊把韋倫諾夫帶進來,幾乎給完全遮蔽著,但卻清清楚楚出現在我的鏡頭前,他們舉行加盟禮儀,為他穿上法拉利車隊外套,並向他介紹車隊。他一面上掛著燦爛笑容,而我是唯一拍攝到韋倫諾夫首天加盟法拉利車隊一刻的人。

記得,這亦是我要分享的最後一件軼事。司維特於1973年在Watkins Glen賽道峰芒畢露,準要成為偉大車手。他於1973的賽季已三次屆居隊友史釗活之後,當時正要成為泰利爾車隊的首席車手,因為史釗活曾告訴他退役的意向。

我在1972年為司維特拍過一些非常精彩的照片,我想在WatkinsGlen捕捉一些更理想的影像。還記事發當日早上在車庫遇見他,他表現得非常高興,一手抱起史釗活的妻子海倫,給她一個擁抱,很是意氣風發。

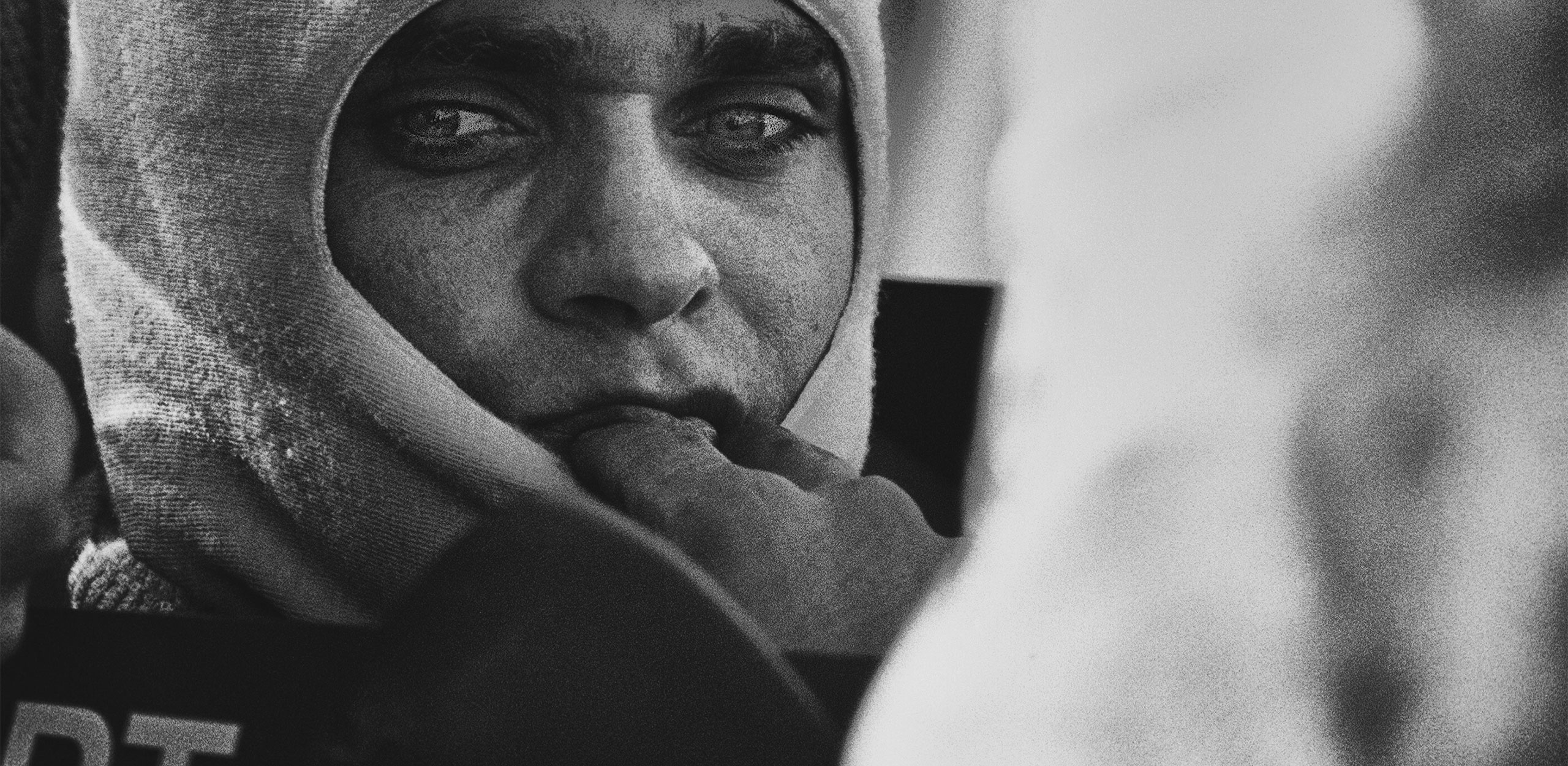

練習賽開始時,我在泰利爾的維修站四處蹓躂,司維特突然變得沈寂憂鬱。我拍了幾張照片,每幅都是他手指摸著下巴獨個兒沉思。然後我跑到維修站後面他的右方,裝上長鏡頭等待事情發展。史釗活和加特拿彎下身子與他說話,然後便離開了。司維特看見我,眼神就像要看穿我似的,我按了一下快門便放下相機,他的注目令我感到冰冷。

他準備離開維修站,抬頭看了海倫一眼,給她一個飛吻,自此便消失了。我想從賽道後拍攝他跑Esses彎角的照片,開始步行走住入口,中途我注意到引擎聲完全靜了下來,當走到那裡時,我看見《Sports Illustrated》 的Heinz Klutmeier 迎面跑過來,並說:「不要走近,他出事了。」

這件事對我造成催毀性的衝擊,就如海嘯般把我撕破。事實上,那輯照片自此一直困擾著我,因為我對司維特抱存極大希望,我當時相信,他可於1974年取下F1世界冠軍,改變多年後的盟主秩序,他當時正處於事業的頂峰。

我不知道他在維修站發生了甚麼事情,只是突然變得內外、平靜和陷入沉思。

司維特以頗獨特的排檔來處理Esses彎角,我知道他和史釗活經常討論此事。司維特喜歡以三檔跑這彎,以高引擎轉速帶出強大扭力;史釗活則用四檔,因為他較喜歡暢順的駕駛感,引擎扭力亦較小。

泰利爾005賽車的短軸距設計,令他們二人的賽車在高速彎道中表現更為緊張,但在中至低速彎道卻更為靈活,容許提前放鬆制動板,動態平衡後,讓動力完全輸出,令車子「飛躍」出彎,更快達至極速。

短軸距帶來緊張動態,史釗活認為那賽車在Esses彎道中「過於敏感」,故選擇使用較小的引擎扭力。司維特選擇使用更大扭力,可能是想有較佳的入彎反應,以配合他的駕駛風格。

那是非常危險的彎道,路壆很高,亦與圍欄十分接近。羅達和其他車手都不喜歡這彎道,因它不容許有任何差錯。

事故發出後,直接衝擊所有車手、車隊經理和各車隊,司維特生前很受歡迎,所有人都彷彿失去了一位兄弟,這不是比喻的說法,是真正失去摯親的感覺,不少車手都忍不住痛哭,事件造成了極大傷害。

我和太太仍會追看每季的每場一級方程式賽事,那怕是凌晨二時的直播,因它已成為我的一部分,直到永遠都是。我仍有幾位要好的朋友從事一級方程式的工作,我亦有密切留意F1的動向。

我最懷念的是賽事難以預測的過程,和新車手嶄露頭角的機會。我懷念車手之間志同道合和手足情深的感覺,對別人的尊重,深明大家時刻都在冒著生命危險的共識,以及在賽道上如何應付互相競爭的手法。

我一直在自己的範疇內尋找人物與賽事的最真實一面,我認為我是找到的。回想起來,我希望可拍攝更多的照片,但我的資金非常有限,不能前往所有想去的地方。不過,我仍拍下逾200幅與別不同的精彩照片,而這些至今從未曝光的照片,終有機會參與F1歷史記錄的一部分,這令我深感興奮。

Richard對F1新聞攝影充滿熱枕。從1972到1984年,他以自由攝影師身份合共採訪了16場F1賽事,每次都是自資和以工作休假日出動。他成立了個人網站,亦計劃推出數碼專輯,希望與真正的F1車迷與收藏家分享他的作品與回憶。